La carbonade ou carbonnade flamande (le bon usage du français voudrait que l’on parle de “carbonades flamandes” au pluriel mais avec un seul “n”) est un plat traditionnel de la région du Nord-Pas-de-Calais.

Composée de dés de paleron de bœuf, cuits longuement dans de la bière, de préférence brune, accompagnés d'oignons, de pain d'épice et de cassonade, elle marie trois saveurs chères aux Flamands, à savoir le sucré, le salé et la bière.

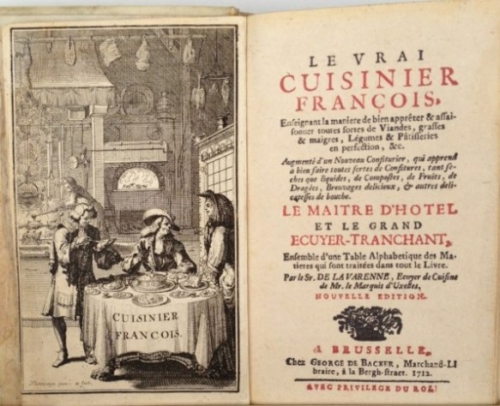

Issue du latin « carbo, carbonis » signifiant « charbon », ayant donné le provençal « carbonada », la carbonade est attestée dans le Gargantua de Rabelais de 1534 : « L'on apresta carbonnades à force et belles souppes de primes, et beut le moyne à son plaisir ».

Conformément à l'étymologie, la carbonade désigne en premier lieu la manière de griller la viande sur des charbons. Puis, par métonymie, la viande ainsi grillée qu'on appelait aussi « carbonnée » et qui aurait été introduite en Flandres par la communauté espagnole qui travaillaient dans ses mines. À l'origine, ce n'était ni plus ni moins qu'un ragoût, fait d'oignons, d’ail et de restes de viande. Le bœuf bourguignon, où le vin remplace la bière, n'est autre que son cousin.

Saviez-vous qu'il existe une recette de Carbonade normande* ? Elle est pour vous, amis gourmands aux babines alléchées.

Pour 6 personnes, il vous faut 1,5 kg de gîte de bœuf, 5 oignons, clous de girofle, 1 bouquet garni, 1 c. à s. de cassonade, 3 c. à s. de farine, 60 cl de bière blonde, 1 c. à s. de vinaigre de cidre, 40 g de beurre, sel et poivre.

Découpez la viande en dés de taille moyenne. Épluchez les oignons, coupez-les en rondelles. Faites fondre le beurre dans une cocotte. Dorez les cubes de viande dans la cocotte. Retirez, réserver les dés de viande. Disposez les rondelles d'oignon au fond de la cocotte. Ajoutez la cassonade. Mélangez, laissez dorer les oignons pendant quelques minutes. Ajoutez le vinaigre de cidre, les dés de viande et la farine. Salez, poivrez. Mélangez. Ajoutez les clous de girofle et le bouquet garni. Versez la bière. Couvrez avec un peu d'eau. Laissez cuire à découvert, à feu moyen, pendant environ 15 minutes. Poursuivez la cuisson à couvert, à feu doux durant 3 heures.

Bon appétit !

* Recette extraite de « La cuisine normande de Mamie » de F. Rose et A. Faurie – Ed. Marivole, 2015,

Biblio. « Mots de table, mots de bouche » de C. Brécourt-Villars – Ed. Stock1996.